母と歩み続ける、人と地域に寄り添った「地域薬膳」の道

新潟市西区 「髙津薬膳教室 髙津もろみ」

2025.8.31

皆さんは「薬膳」と聞いて、どんなイメージを持ちますか?漢方薬に使われるような、体に良い珍しい食材が入っていたり、普段の食事とは少し違う変わった味がしたり。なんとなく、「健康に良い特別なお料理」というイメージが強いのではないでしょうか?

「この“特別”をなくしたい」

「もっと身近なものとして薬膳を日常生活に取り入れてほしい」

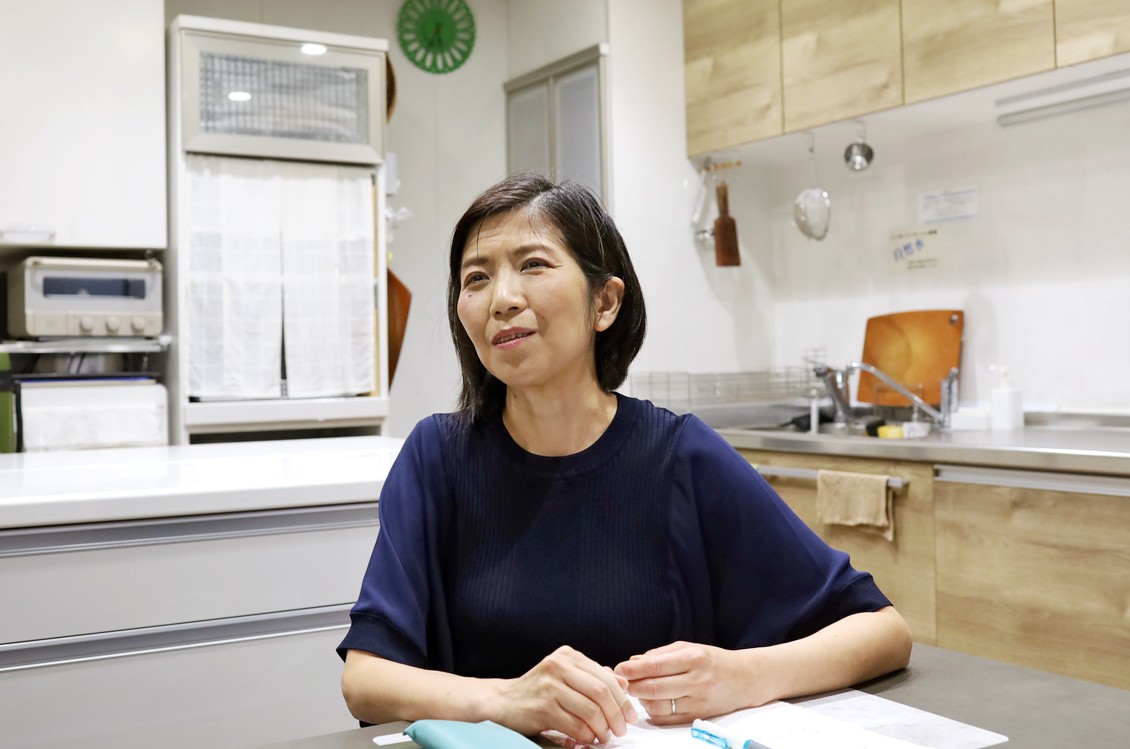

そんな思いを抱き、ナチュレ片山がオープンした2017(平成29)年からずっと、ナチュレ片山カルチャースタジオにて薬膳料理の教室を担当してくださっている先生がいます。新潟市西区で薬膳教室と自然食品のお店を経営されている、髙津もろみ先生です。2025(令和7)年6月には、先生と共同開発した「冷凍薬膳スープシリーズ」も発売を開始しました。「健康生活を応援します。」というナチュレ片山のコンセプトを、薬膳という観点からご支援くださっている髙津先生。長いお付き合いではありますが、今回改めて、先生が広めたいとお考えの「地域薬膳」や、これまでの歩みについて伺いました。

薬膳がいつ頃からあったのか、その起源はハッキリとは分からないそうですが、今から約2000年前の「最古の中医学書」と呼ばれる『黄帝内径(こうていだいけい)』にも、現代の薬膳と同じ考え方が記されていると言います。それは、中国の哲理である「陰陽五行論」に基づくもので、飲食を自然界の変化に適応させることで、人の体も調和を図り、健康を維持しようとするもの※。

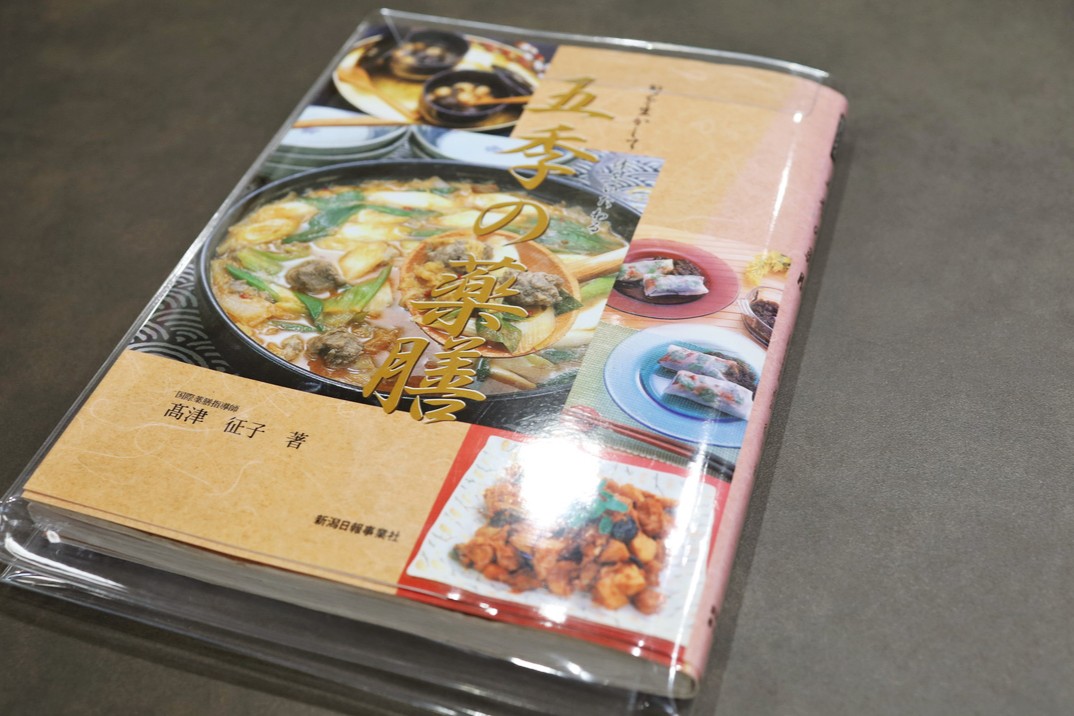

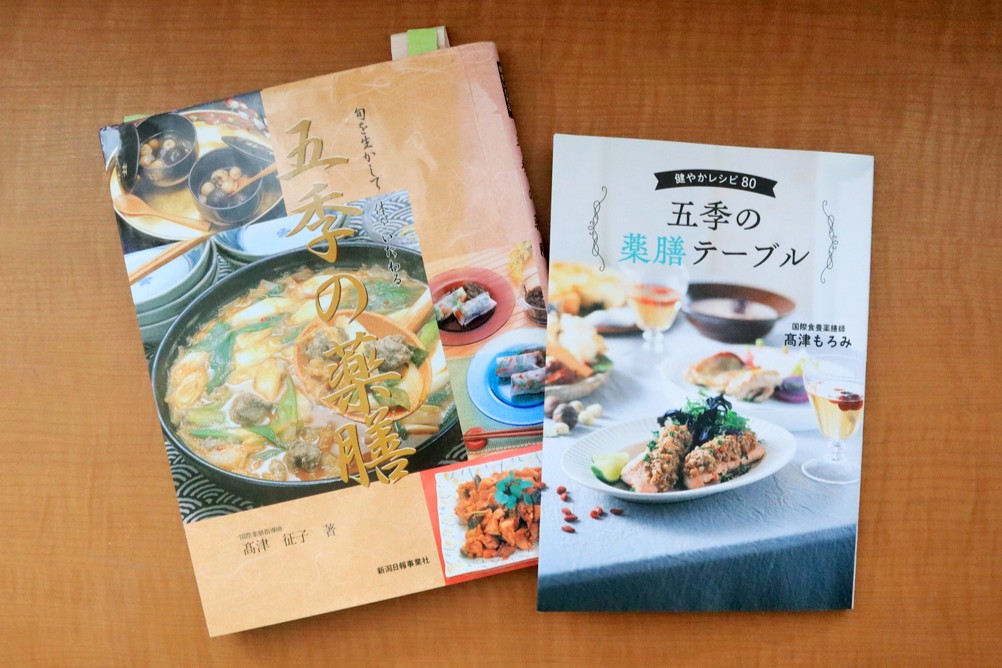

※髙津先生のお母さま、髙津征子さんの著書『五季の薬膳』(2003年 新潟日報事業社)の冒頭「薬膳とは」に記述されている表現を一部引用して記載しています。

簡単に言うと、薬膳は「人間が自然界の一部であることを前提にした食事」です。一部であるからこそ、私たちは自然界(季節)の変化の影響を受ける。このことを前提に考えられた「健康維持のための先人の知恵」が、薬膳には詰まっています。そしてそれは、「寒い日には温かいお鍋を、暑い日には冷しゃぶを」と、私たちが日常で何気なく行っていることの延長線上にあります。

冒頭ご紹介した「冷凍薬膳スープシリーズ」も、難しく捉えがちな薬膳を気軽に日常に取り入れてもらいたい、という思いから生まれたもの。カルチャースタジオの髙津先生の薬膳教室に参加していただいたり、この「冷凍薬膳スープシリーズ」をご自宅で楽しんでいただいたりすることで薬膳を知っていただき、日常の食に対する意識を高めていただければと思っています。

さて、髙津先生をお訪ねして伺ったのは、新潟市西区小針駅の近く、西大通り沿いにあるこちらのお店「食守の店 髙津」。

中に入ると、体に優しいこだわりの食品や調味料が所狭しと並んでいました。

中には、「枸杞(くこ)の実」や「紅なつめ」「ハスの実」など、薬膳料理に使う珍しい食材も。

こちらのお店は、今からなんと半世紀以上前、1968(昭和43)年に髙津先生のお母さまが始められたもの。同じく健康を考え、体に優しいこだわりの食材を扱う、ナチュレ片山の大先輩です。

薬膳では食材それぞれの効能も体系化されており、「どの臓器に作用するか」「体を温めるものか、冷やすものか」などの区別が示されています。

ただし現代では、その食材の選び方も重要になります。

例えば、薬膳で「塩」と言うと、「海水から作られたミネラル分を含む塩」を指します。一般的に「食塩」として売られているものは、精製過程でミネラル分がほとんど除去されていますので、薬膳では使いません。同様に、味噌や醤油、みりんなどの調味料も、今では「○○風調味料」も一般的になっていますが、伝統製法で作られた昔ながらの調味料を使います。そうでなければ、薬膳で考えられている効能が発揮されないためです。

だから髙津先生も、ご自身で自信を持って薬膳に使える食材を、こちらのお店で販売されているのです。

薬膳教室を開催されているのは、お店の奥。少し広めの調理台がある、家庭のキッチンダイニングのようなスペースでした。

「ここは私が育った家のキッチンなんです。いつも母がここで、家族の体調に合わせた料理を作ってくれていました」

ここに多くの方が集うようになったのは、お母さまが自宅で料理教室を開くようになってから。当時、髙津先生は小学生でした。

「母が薬膳料理に目覚め、本場中国に学びに行くくらいにのめり込んでいた頃は、まるで北京空港に降り立った時のような匂いがする時もあって、異国情緒あふれるキッチンでした(笑)」

今、髙津先生が薬膳の専門家でいらっしゃるのは、お母さまの影響。1980年代半ばにNHKの番組で薬膳を知り「私が求めていたものはこれだ!」と衝撃を受けたお母さまは、日本国内の薬膳の先生のもとへ教えを請いに行ったり、本場中国へ飛んで短期留学をしたりと、精力的に薬膳を学ばれたそうです。1997(平成9)年から2000(平成12)年までは、日本の厚生労働省に当たる「中国衛生省(当時の名称)」が主催する、「国際薬膳交流大会」に毎年出場し、「国際賞」を4回受賞されています。

「私の薬膳の師は母です。ただ、本格的に教わった時間は意外と短くて、10年くらいだったんですよね…」

髙津先生がお母さまにアシスタントとしてつき、本格的に薬膳を学び始めたのは30歳の時。当時、英語の塾講師として働いていた先生に、お母さまが「一緒にやらない?」と声を掛けられたそうです。

「今思うと、夜遅くまでの勤務が続き、昼夜逆転のような生活をしていた私を母が心配して声を掛けたのかもしれないし、私もそんな生活にちょっと疲れていたのかもしれないです。ちょうど父も体調を崩して自宅療養中でしたし、私が家で母と一緒に仕事をすれば、父の面倒も見れるからいいかな、という思いもありました」

「ちなみに、アシスタントになる前から、母に頼まれて中国語を勉強し、中国語で書かれた薬膳に関する書籍の翻訳や解読は私がやっていました。なので、その頃から徐々に知識としては蓄積されていたのだと思います。薬膳を知ると、母がこれまで家族のために作ってくれていた料理の有効性が裏付けされるようで驚きましたし、母がのめり込む気持ちもよく分かりました」

髙津先生は3人姉妹の末っ子。お父さまには生まれつきの肝機能障害があり、1番上のお姉さまも呼吸器系が弱かったそうです。そんな父や姉の姿、そして、それに対して食で体調を改善しようと、食材と調味料にこだわり、料理を作って食べさせていた母の姿を見て育ちました。

「母が当たり前に行っていたことが、薬膳の考え方の基本と同じだったんです。私たち姉妹が成長期の頃は、ガッツリとした油で揚げたおかずを食卓に出しつつ、父には脂分を控えたものを出していましたし、辛いものが好きな父にスパイシーなものを出しつつ、1番上の姉の気管支を刺激しないように、私たちには別のものを作って食べさせてくれていました。その時々の体調に合わせて料理を作る。体が必要としているものを食べる。これを自然の営みと連動させて考え、体系化したものが薬膳です。母はこの基本的な部分を、自然とやっていたんです」

本場中国の薬膳、いわゆる「古典薬膳」にのめり込んだお母さま。学んだことや料理教室での実績の集大成として本を出すことに。

「母が自然栽培の旬の食材を使うことにこだわったこともあり、2年がかりだったんです。出回る時期を逃しちゃって、“じゃあ、来年穫れた時に”となると、それだけで1年先ですからね(笑)。私は“手モデル”としても登場してるんです。懐かしいやら恥ずかしいやら…」

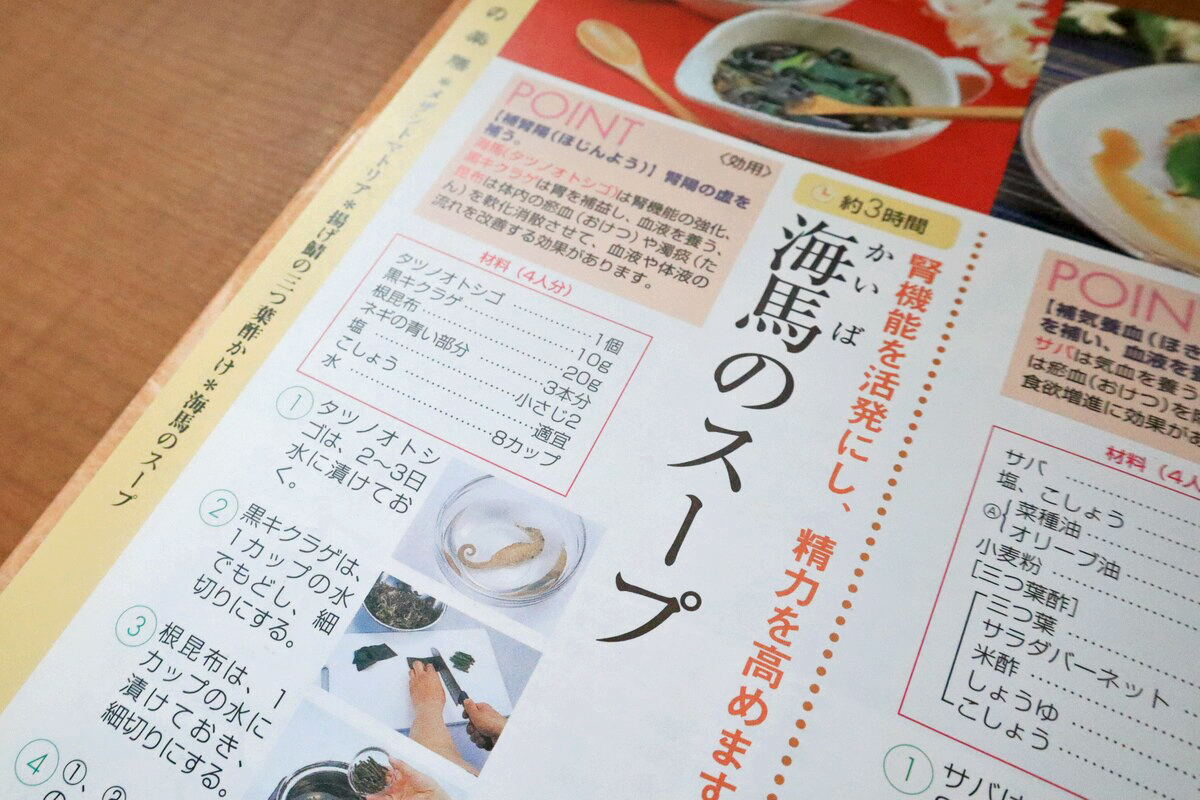

「今見ると、笑っちゃうようなところもたくさんあるんです。この頃はまだ母も、境目にいたんですよね。自分が本場で学んできた中国の古典薬膳と、新潟の風土に合わせた薬膳、いわゆる母が提唱した“地域薬膳”との境目。だから、日常的に使う食材の料理があったかと思うと、“海馬(かいば)スープ”っていう、タツノオトシゴを使う料理なんかもあって…」

ホントだ!タツノオトシゴがボウルに入ってる!(笑)

あぁ、なるほど。乾燥したタツノオトシゴを戻しているんですね。

「乾燥したタツノオトシゴなんて、なかなか手に入らないですよね(笑)。最初にお伝えした通り、このキッチンが北京空港のような匂いになっていた頃もあったんですけど、徐々に母も、大昔に遠く離れた中国で成立した古典薬膳を、現代の新潟で作る意味があるのか?という、違和感のようなものを感じ始めたんだと思います。この本が完成する少し前から、“地域薬膳”という言葉を使うようになっていました」

お母さまが提唱された「地域薬膳」とは、地域に寄り添った薬膳。仏教には「人間の身体とその人が暮らす土地は切り離せない関係にある」という教えがあります。これを「身土不二(しんどふじ)」と言い、食の世界でも「その時期にその土地でできたものを食べるのが体に良い」という考え方に発展しました。「地域薬膳」は、この「身土不二」に基づく薬膳料理とも言えます。

なので、タツノオトシゴを食べる習慣のないここ新潟で、無理にタツノオトシゴを使う必要はないのではないか、と思い始めたお母さま。この頃からおふたりで、「これからは、古典薬膳の基本を押さえながらも、その土地の食文化と融合した“地域薬膳”を広めていきたい」と考えていたそうです。

髙津先生がアシスタントになられてからは、出版の準備をしつつ、お母さまと二人三脚で「地域薬膳」を形づくり、広める活動が続きました。あちこちの料理教室に講師として迎えられたり、薬膳の専門家として講演をしたり。髙津先生にとっては、師であるお母さまと一緒に動き、一緒に考えることで、薬膳を学ぶ日々でした。

そして10年が経った、2010(平成22)年8月7日。その日は新潟まつりで、友人と食事をして夜遅く帰ってきた髙津先生。キッチンには「味噌汁くらい飲みなさい」と、娘の体を気遣うお母さまの書き置き。鍋にはジャガイモとワカメのお味噌汁。とにかく眠かった先生は、「明日飲もう」と思い、鍋ごと冷蔵庫に入れて寝てしまったそうです。

翌朝、いつも起きてくる時間になっても起きて来ないので、「変だな」と思って寝室へ行くと、様子がおかしく、声を掛けても動かないお母さま。

「もう気が動転してしまって、何をしたら良いか分からなくて。とにかく近所にいる姉に電話をして、救急車を呼んで…ってしたんですけど、救急隊が到着した時にはすでに息はなくて…」

「何の前触れもなかったんですけど、なぜか、私が冷蔵庫に鍋ごと入れた味噌汁は、私と2人暮らしなのに、夏場なのに、すごくたくさん作ってあって、駆け付けてくれた姉たちや叔父とみんなで飲んで、ちょうど良い量だったんです。母は何か、分かってたんでしょうかね…」

なんの前触れもない突然の別れに、「しばらくは廃人のようになっていた」と言う、髙津先生。

「薬膳どころか料理もしたくなくて、お惣菜を買ってきたり、宅配ピザをとって食べたりしていました。体に良い、自然食品のお店をやっているのに、“わ、髙津さん、ピザとってる…”ってご近所さんに見られたら大変だと思って、ヒヤヒヤしながらね(笑)」

そしてしばらくして、「このままじゃダメだ!」と奮起した髙津先生。じんわりと湧き上がってきたのは、「母がやりたいと思っていたこと、ふたりで進もうとしていた道を、私が歩むんだ。ふたりで描いた夢を叶えよう」という思い。

2023年に髙津先生が代表理事となり立ち上げられた「一般社団法人 新潟国際食養薬膳協会」も、ふたりで描いた夢の1つ。「地域薬膳」を広めるために、広めてくれる人を増やす。そのための資格認定制度を作り、認定機関としてこの団体を立ち上げられました。こちらが主催する認定講座を受講し、試験に合格すると、「国際食養薬膳師」という資格が取得できます。国際食養薬膳師は、古典薬膳の基本的な部分を理解してポイントを押さえつつ、それぞれの地域に合わせたアレンジが加えられる、いわば「応用力のある薬膳」を作ることができる人。

「“薬膳だからこれを使わなければいけない”というような固定観念にとらわれず、うちの母が日常的にやっていたように、良い調味料を使って、地域の旬の食材を、体調に合わせて作る。そんな応用力のある薬膳を目指しています」

と、髙津先生。

「これからはもっと、新潟以外の地域に伝わる郷土料理も研究して、それぞれの料理の中にある“理(ことわり)”を突き詰めて、地域薬膳としての応用力を私も磨いていきたいです。これもまた、母がしたいと言っていたことの1つなので」

今回、取材に伺う前、お母さまが薬膳の師であることは存じ上げていましたが、髙津先生はお母さまから引き継いだ後、「母はこうでしたが、私はこういう考え方でやっています」というような姿勢の方なのかな?と思っていました。

でも、違っていました。

なんというか、髙津先生の中に、お母さまがすっぽりと入っているような感じ。取材時には、先生とお母さま、おふたりにお会いできたような気持ちになりました。

言葉の1つひとつに曇りがない、髙津先生。お母さまが「したい」と言っていたことを叶える日々が髙津先生にとっての幸せで、やりがいにあふれている。今もお母さまとふたり、二人三脚で歩まれているのだと思います。

お話をしていると、かつてお母さまが髙津先生やご家族にされていたように、「毎日の食事で健康を守りたい」という温かな想いも伝わってきます。そして「おいしいものが大好き!」という気持ちも。こんな髙津先生が作る薬膳に、ぜひ触れてみてください。ナチュレ片山カルチャースタジオの薬膳教室はこちらのページを参照。冒頭にご紹介した「冷凍薬膳スープシリーズ」は、ナチュレ片山本店にて販売中です。

(2024.12.10取材)

ナチュレ片山 本店

カルチャースタジオ