牛が中心の優しい暮らしとおいしいチーズ

新潟市江南区「ロイアルヒルホルスタインズ」

2025.6.15

新潟市江南区の横越地域に、自分で牛を育て、自分で搾った生乳だけを使って、フレッシュチーズを作る酪農家さんがいます。原材料は生乳と食塩のみ。ご夫婦で牧場を経営され、チーズ作りは奥さまひとりで手作りとのこと。生き物を育てて管理する、酪農業だけで大変そうなのに、さらに手間暇かかるチーズ作りとは…。ハードな日々を過ごしていらっしゃるはず。貴重なお時間を頂いてすみません!…と、少し心配しながら取材に伺いました。

坂井武史さんと美幸さんが経営する牧場「ロイアルヒルホルスタインズ」は、武史さんがお父さまから2014年に事業継承されたもの。お父さまの代までは、代々家業として続けてこられた農業との兼業だったそうですが、武史さんの代で専業酪農家に。アメリカやカナダの牧場には飼っている牛の名前に共通の苗字「冠名(かんめい)」付ける風習があり、「かっこいいな」と思った武史さんは、自分の牛の冠名を「ロイアルヒル」にし、牧場名も「ロイアルヒルホルスタインズ」という屋号にしたそうです。

「代々うちは農家で、屋号が“忠介(ちゅすけ)”だったんです。“忠”って“忠義”の“忠”でしょ?なので、英語で“ロイアル”。“ヒル”は、苗字の坂井の“坂”から連想して、坂を上って丘へ登る、事業が上手くいくイメージで付けました」

と武史さん。

現在、ロイアルヒルホルスタインズさんの牛の所有頭数は67頭。そのうち、お乳が搾れる状態の牛(搾乳牛)が約40頭。生後3カ月未満の子牛と、出産を控えて搾乳を休んでいる牛(産休中の牛)が合わせて約10頭。その他は、北海道や岩手県や福島県にある「育成牧場」で育ててもらっている牛、というような割合だそうです。

「育成牧場」とは、生後3カ月から1歳半くらいまでの子牛を育てる専門の牧場で、広々とした場所で足腰強く丈夫に育ててもらい、種付けをして戻ってくるとのこと。種付けをして妊娠するとお乳が出るようになるので、搾乳牛としてこの牛舎で過ごします。出産予定日の2~3カ月前には産休に入り、搾乳を止め、別の牛舎でゆっくりと過ごし、出産します。

その後は、家畜人工授精師の資格を持つ武史さんが、ロイアルヒルホルスタインズ内で種付けをし、妊娠・搾乳・産休・出産というサイクルを繰り返します。このように、乳牛は妊娠・出産を繰り返すことでお乳を出し続けることができるので、牧場では常に異なった状態の牛(子牛・妊娠中の牛・妊娠を控えて搾乳を休んでいる牛)を複数頭管理する必要があるのです。

「最後も自分の足で牛舎を出られるくらい、ずっと元気でいてもらえるよう、大切に育てています」

と美幸さん。

乳牛としての務めを終えた牛は、食肉として出荷されるとのこと。ロイアルヒルホルスタインズさんには、出産を5~6回経験した牛も現役で活躍中。中には9回出産した大ベテランもいるそうです。

「ここにいるのは、おばあちゃん・お母さん・娘…と3世代の大家族です。私たちは牛の一生と共に歩んでいるので、牛の産婦人科・保育園・学校・家、全部がここにあるってことですね」

と美幸さん。

確かに…!

お恥ずかしながら、「酪農」と聞くと「乳しぼり」のイメージが強くて…。この他にも、種付けや出産の介助、子牛を育てたり、産休中の牛のお世話をしたりなど、さまざまなお仕事があることに驚きました。

また、酪農業界では、乳牛の美しさ・健康美を競うコンテストも盛んで、ロイアルヒルホルスタインズさんは新潟県代表として全国大会に出場されたご経験も。

「酪農家が集まると、夜な夜な酒を飲みながら、乳牛をアツく語るやつらがいっぱいいるんですよ。もちろん、私もそのひとりです(笑)。自分が日々工夫して育てた牛が評価される場、つまり、今まで自分がやってきたことが評価される場なので、認められるとうれしいですね」

と武史さん。

一方チーズは、搾乳牛の牛舎のすぐ側、道路の向いにある工房で作られています。

毎週金曜日が出荷・納品日で、それに合わせて賞味期限の長いものから順に、月曜日から作り始めるそうです。

「朝の搾乳の時に、搾りたての生乳を、その日に使う分だけ工房へ運びます。その後、私は夕方まで工房からほとんど出て来ないです(笑)。頻繁に出入りすると、外の菌を持ち込んでしまって、チーズに影響が出てしまうので」

と美幸さん。

工房に入ってまず行うのは「低温殺菌」。生乳を湯煎にかけて、かき混ぜながら、ゆっくりと30分かけて65℃まで上げます。スーパーで売られている多くの牛乳は、95℃以上で高温殺菌されたもの。75℃以上になると乳タンパク質やカルシウムイオンの性質が変わってしまい、チーズが作れないのだそうです。

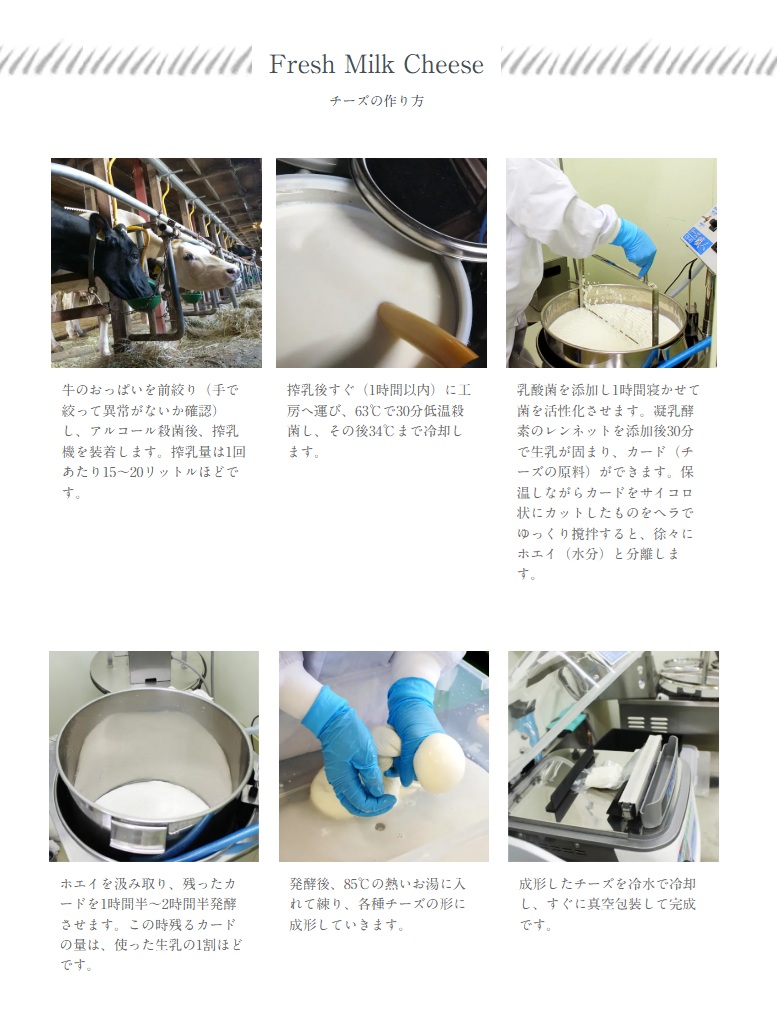

その後の手順は、ロイアルヒルホルスタインズさんのホームページ(http://h-loyalhill.com)に掲載されている以下の通り。

手間暇かけて作られたチーズは、ベーシックなモッツァレラチーズの他に、モッツァレラチーズを手で伸ばして作る「さけるチーズ」や、バジルソースと合えた「ジェノベーゼモッツァレラ」などの加工品も。チーズの他には、生乳とてんさい糖だけで作られた「飲むフレッシュヨーグルト」もあります。

もともとお菓子作りなど、お料理が好きだった美幸さん。この全て手作りのチーズや飲むヨーグルトも、「おいしい」と言ってもらえることが何よりもうれしいとのこと。

工房を立ち上げ、本格的に製造・出荷を始めたのは2016年9月。チーズ作りの最初のきっかけは、知人に「坂井さんが育てた牛の牛乳はどこで飲めるの?」と聞かれたことだったそうです。

一般的に牛乳は、複数の牧場で搾乳された生乳が合わさった状態(タンクローリーの中で混ざった状態)で牛乳工場へ運ばれ、検査や殺菌をして作られます。そのため、それぞれの酪農家が搾った生乳が、どこのメーカーのどんな製品になっているのかは特定できないのです。なので、自分たちが大切に育てた牛から搾ったものも、「これが、私が育てた牛の牛乳です」と出すことは難しい。坂井さんご夫婦も、このもどかしさを感じていたと言います。

自分たちで牛乳を作ることは、販売価格が高くなりすぎるため現実的ではなかったものの、「チーズならやれるかもしれない」と分かり、独学で学び、自宅の台所で試作を始めた美幸さん。最終的にはチーズ加工の専門研修も受け、「うちだけの味」がストレートに表現された納得のいくチーズを完成させました。

「売れなかったらやめればいいや、くらいの軽い気持ちで始めたんです。だけど、有難いことに好評で…。やめれなくなりました(笑)」

と美幸さん。

ちなみにこちら、取材中に頂いた、チーズにする前の「低温殺菌した牛乳」。ちょっと変な表現ですが、牛乳なのに「チーズの味」がしました。ナチュレ片山で取り扱っている、ロイアルヒルホルスタインズさんのチーズ、そのまんまの味!こんなに牛乳の味がストレートに出るんですね。美幸さんが仰る通り、これが「うちだけの味」。

さらにこのチーズは、「ここに牧場がある」と、地域の方に知ってもらう・理解してもらうきっかけにもなっていると言います。

「匂いの問題もあり、酪農は地域の方々の理解があってこそできる仕事なんです。昔は田んぼだったところが住宅になったり、同じ住宅でも世代交代をして、住んでいる人が変わっていったりするので、地域の方々とは継続的にコミュニケーションをとっていく必要があります。うちはまだ無いですけど、“近隣のおうちで、理解のあったおじいさんが亡くなった後、その下の世代の方から苦情を言われるようになって廃業した”なんて話も、酪農の世界では珍しくありません」

と武史さん。

「だから、うちのチーズも、“地元の牧場で作っているチーズなのよ”と、地域の皆さんに自慢していただけるような商品になれば、うちがここで酪農をやっていることが、皆さんにとって良いことにつながるかな…と」

と美幸さん。

そうか、おふたりにとって、「酪農を続けられること」が何よりも大切で、チーズ作りも、この地で酪農を続けていくための手段の1つなんですね。いろんなことを重複的にお考えで、感服します…。

ところで、おふたりはどうして酪農家に?特にご実家が酪農家ではない美幸さんは、何に惹かれて酪農家になられたんですか?

「もともと動物が好きで、犬や猫のことを勉強できるかな~と思って農業高校に進んだんですけど、牛・豚・鶏しかいなかったんですよね(笑)。でもそこで牛のかわいさを知って、高校2年生の夏に参加した、北海道の酪農家さんの家に滞在する“ファームステイ”で一気に惹かれ、“酪農家になりたい!”と思いました」

おぉ…!その一気に惹かれたポイントは?

「なんだろう…。とにかく、牛がかわいかったのと、あとは、家族みんなで、おじいちゃんもおばあちゃんも、ずっと一緒にいられるのもいいな…と」

美幸さんはその後、北海道の大学で酪農を学び、卒業後は新潟で酪農家さんの代わりに牛の世話をする「酪農ヘルパー」の仕事に就きました。そして、横越地域を担当していた時に武史さんに出会い、結婚。酪農家になりました。

武史さんは、始めから家業を継ぐつもりで?

「いや、それが違うんです。跡を継ぐ気は全くなくて、高校も普通科でした(笑)。でも私も妻と同じで、北海道の酪農を知ってから変わりましたね。新潟県農業大学校で酪農を学んだ後、北海道の牧場に修行に行ってたんですけど、もうね、学校で習ったことが全然役に立たないの(苦笑)。北海道は規模が違う。そして最新の技術や理論があちこちに導入されていて、新しいものが好きな自分は、そこにも惹かれたんですよね。うわー!すげー!って」

「長年、親がやっていた酪農しか知らなかったので、正直あまりいいイメージがなかったんです。でも北海道での酪農を知って、“こんなやり方があるんだ!”って目から鱗が落ちることがたくさんあって、うちでももっと良くできるはずだ、やってみたいっていう希望がわきました。それに、北海道の酪農家さんはアツい人が多くて(笑)。チャレンジ精神旺盛で、いい刺激をもらって帰ってきました」

北海道で刺激を受けて新潟に戻ってきた、武史さん。また、しばらくはのんびりとしていたそうですが(笑)、数年後の25歳の時に一念発起。自分の車を売って、牛舎を改造したそうです。

「もう25にもなったし、そろそろしっかりしなきゃな、と(笑)。これはもう、自分で環境を変えるしかないって、腹が括れたんでしょうね。自分の頭の中に理想的なものがあるんだったら、それに少しでも近づけるように、今の環境を自分で変えていこうと思いました」

それから少しずつ、頭の中にある理想に近づけるべく、いろんなことを始めた武史さん。その1つが、牧場のすぐ側、阿賀野川の河川敷で牧草を育てることでした。

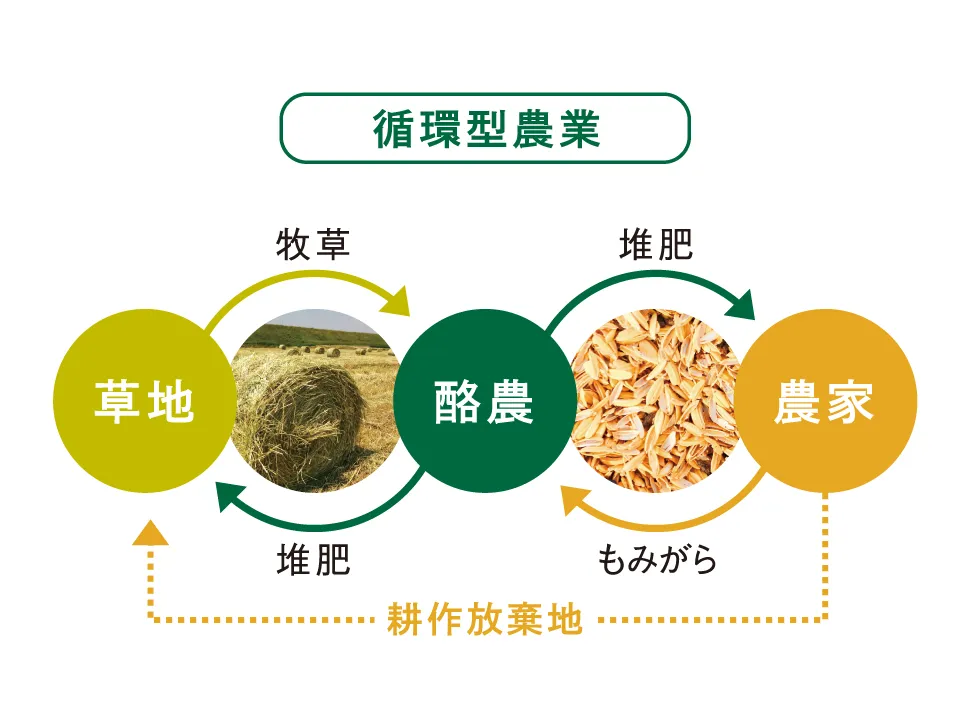

「だいたいが耕作放棄地になっていた、田んぼや畑です。牧草を自分たちで育てれば、牛の糞から作る堆肥も草地にまいて自家消費ができ、循環型農業ができるんです」

この図にもある通り、地域の耕作放棄地を使い、米農家さんが処分に困る「もみがら」は牛の糞に混ぜて堆肥化させ、牧草地にまく。堆肥の一部は、昔から付き合いのある農家さんにも届けているそうです。

「牛は良いものを与えれば、良い乳を出してくれます。しかも乳牛は、自分の体の維持よりも優先して乳を出す生き物で、まさに命を削って乳を出してくれているんです。なので、こちらも本気で向き合いたいんですよね。牧草も良いものを作れば、おいしそうに食べてくれますしね」

と武史さん。

この自家製の牧草の他にも、しょうゆかすやみりんかす、ビール麦芽かすなど、新潟県内の食品製造会社さんで出た残渣(ざんさ)も与えているとのこと。最近では、新潟市中央区の沼垂ビールさんのビール麦芽かすや、今代司さんの酒粕も!なるべく県内・国内で得られる飼料を増やすようにし、今は輸入飼料が4割、国内飼料6割のところまできたそうです。

「結果、私たちが“地域に必要とされる存在”にもなれるといいな、と思っているんです。耕作放棄地を活用し、農家さんが処理に困るもみがらは堆肥にして返すなど、酪農を中心に地域にいい循環が生まれますよね。そうしたら、“ずっとここで酪農を続けて欲しい”と思ってもらえるかな、と」

ここまでお話を伺ってきて、あらゆる面でおふたりの考えが深く、そして見事におふたりの想いが合致していること驚き、私たち取材班にはちょっとした疑念が…。

あの…、なんでそんなに仲良しなんですか?

喧嘩とか、しないんですか?(笑)

「喧嘩しますよ!でも、牛の前では絶対にしないかな」

と武史さん。

「牛はね、よく見てるんですよ、僕らのことを。そして変化を嫌うから、ちょっと変わったことをすると嫌がる。だから、僕らが喧嘩をしたり、大きな声を上げたりすると、いい乳を出してくれなくなるんです。一度、話が盛り上がりすぎて、ふたりで大きな声を出したら、みんなすごい丸い目をして見てきましたからね。“違う違う、喧嘩じゃないよ”って言いましたけど(笑)」

へぇ~!そうなんですね!

「今日も夫婦仲良くやってる?」って、見られてるんですね(笑)。

「そもそも、私たちが優しい気持ちで牛に接しないと、お乳を出してくれないからね。だから自然と、人間にも優しくなれるんじゃないかな(笑)」

と美幸さん。

なるほどです。そうか、そうすると、美幸さんが作るおいしいチーズも、元をたどれば、おふたりの優しい気持ちが作り出しているんだな。あぁ、なんだろう、この素敵な循環は。

そして、酪農家の日々はどんなにハードだろうと思っていましたが、おふたりにとってはなんともないようで…

「牛の世話は生活の一部です。毎日お風呂に入るようなもんで、なんとも思わずにやっています。出掛けることも普通にできますよ。牛舎の様子は遠隔でも確認できるようにしてありますし、長期間留守にする時は酪農ヘルパーさんにお願いもできます。ただ、急にお産が始まって、急いで出先から戻ることはありますね。昔、子どもたちと一緒に回転ずしに行って入店の順番待ちをしていたらお産が始まっちゃって、“ごめん!帰るよ!”ってなったことも(苦笑)。でも、子どもたちも牛が好きですし、こういうこともみんな、当たり前に受け止めてくれています。とにかく牛が元気であれば、私たち家族の生活も仕事も、全てがうまくいくんです」

と美幸さん。

牛が中心の生活、大変なんかじゃなかった。むしろ、牛が中心にいるからこそ、優しい気持ちも、穏やかな生活も、おいしいチーズも生まれる。全部、牛さんからの贈りものなんだなぁ…。なんとなく、美幸さんが北海道のファームステイで強く惹かれた「家族みんなが、ずっと一緒にいられるのもいいな…」という感覚が分かった気がしました。たぶん、そのご家族も、牛を中心とした優しい気持ちであふれていたんだろうな、と。

最後に、牧場のすぐ側の、阿賀野川の河川敷にある牧草地を見せていただきました。「牧草地まで案内することは、なかなかないからなぁ…」と、少し不安そうな武史さんの後について、阿賀野川の土手の急な斜面の道なき道を登り、道路を渡って見えてきたのは…

河川敷一面の牧草地。

「今見える範囲、だいたいうちの牧草地です」

と武史さん。

えぇ?えぇーーー!?北海道みたいな言い方するじゃないですかー!!(笑)

写真ではなかなか伝わらないかもしれませんが、とにかく圧巻の景色でした。

これもまた、武史さんが「自分で環境を変えて、理想に近づける」と仰っていたことの1つですよね。この景色を得て、また一歩、理想に近づいたんだろうな。うれしいだろうな!…と、牧草地を見渡す武史さんの横顔を見て思いました。

牛が中心の、優しくて穏やかな暮らし。

そこから生まれる、牛のお乳そのまんまのおいしいチーズ。

ぜひ食べてみてください。

(2025.4.30取材)

ナチュレ片山 本店