残したい、大切にしたい、思いが募る事業継承とその後

新潟市西蒲区「岩﨑食品」

2025.3.25

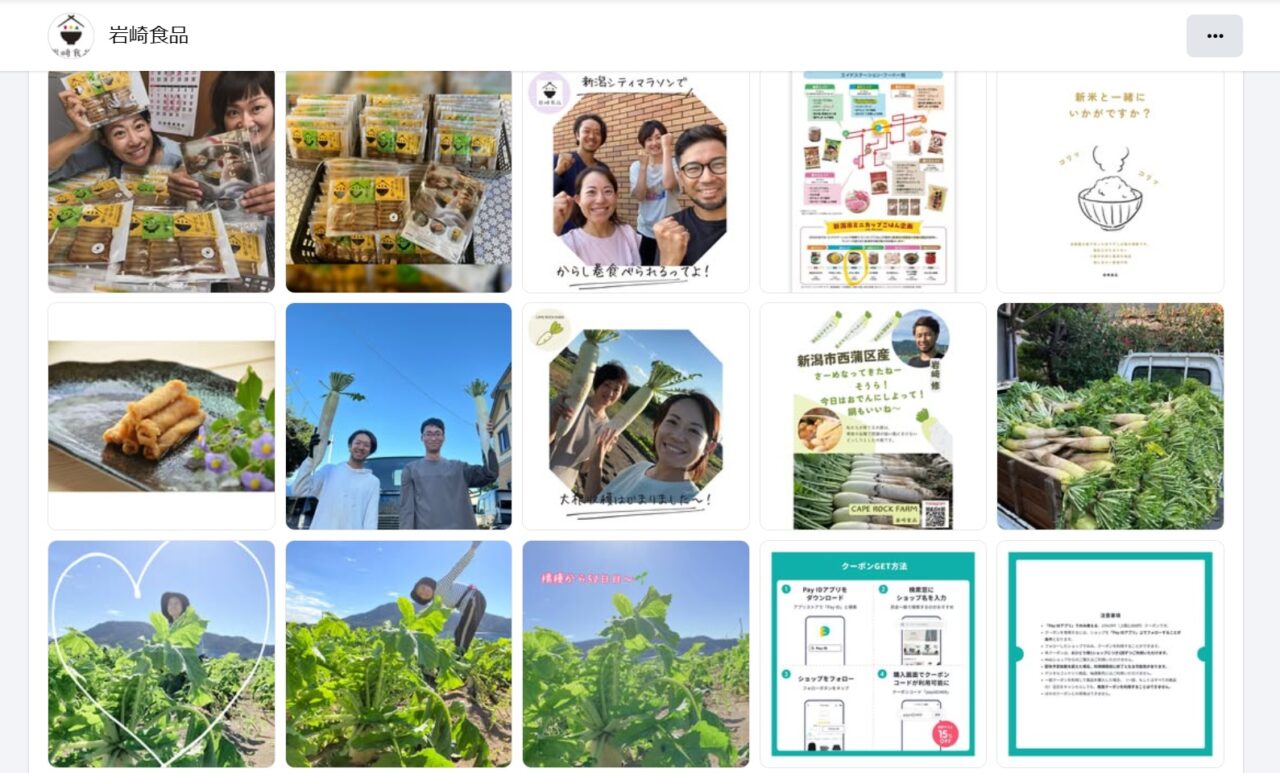

新潟市西蒲区で、自分で育てた大根を、自分で切って、干して、切り干し大根を作り、その切り干し大根を使って、地域に伝わる漬物「からし巻」※を作る農家さん兼食品加工業者さんがいます。祖父がつないできた家業の農業と、祖母が始めた食品加工業、この2つを引き継いだ孫夫婦、岩﨑修さんと博子さんです。「岩﨑食品」という屋号で、ナチュレ片山にも切り干し大根を納めてくださっています。おふたりが育て、加工する大根。その収穫最盛期の11月に、畑と加工場をお訪ねしました。

※ナチュレ片山では、切り干し大根のみ取り扱っています。

ご案内いただいたのは、加工場から車で5分ほどの、角田山を望む広大な場所。見渡す限り、全部畑。この辺りは砂丘地帯で水はけが良く、昔からスイカやメロンなどの栽培が盛ん。岩﨑さんも、夏には別の畑でスイカを育てているとのこと。

岩﨑さんが耕作されている畑は、全部で約2.6ヘクタール。岩﨑家が代々耕してきた畑だけでなく、新しく増えたものも。就農者の高齢化・後継者不足の影響で、「うちの畑も使ってほしい」と声を掛けられることが多く、管理する畑がだんだんと増えてきたそうです。

「耕作放棄地になると、元の畑に戻すまでに時間がかかりますし、虫がわいてしまったりすると周りの畑に迷惑がかかるため、皆さん、誰かに面倒を見てほしいって思われるんですよね」

と修さん。

ご自身が生まれ育った地域であり、新規就農者としてお世話になっている農業の諸先輩方からの願いでもあり、また、この美しい田園風景を守ることにもつながると思い、ご縁があれば引き受けているとのこと。

岩﨑さんが育てている大根は、私たち一般消費者が「大根」としてイメージするものと同じ、上の方がうっすらと緑色をした「青首大根」。生で食べてもおいしい大根で、切り干し大根にしてもしっかりとした食感が残るそうです。

収穫は毎年10月から3月頃まで。暑さに強いもの・寒さに強いものなど、3種類ほどの種を8月頃から時期をずらして植えているとのこと。収穫は「大根が一番おいしくなる時」を待って収穫するそうで、一般的に大根として売られるものは先端に行くにつれて細くなっているものが多いのですが、それよりももう少し長く土の中で育った、「尻詰まり」と呼ばれる、先端が少し丸みを帯びる頃がベストだそうです。

「特に寒さを経験させた方が甘くなるので、雪が積もった後も、雪の中から掘り起こして収穫するんです。過酷な作業です…(笑)」

と博子さん。

大根を収穫した後の工程も見せていただきました。

まず、トラックに大根を積んで加工場まで運び、屋外の大根洗浄機へ。

葉も落とされ、きれいに洗われた大根は、コンテナに積まれてすぐ隣の加工場へ。

手で皮をむき、現在4種類ある切り干し大根の種類に合わせた大きさに切り、スライスします(上の写真は「扇」を作っているところ)。大根は形や大きさを見て、どの形の切り干し大根にするかを決め、無駄なく使い切れるようにしているとのこと。

スライスされた大根は網状のトレイに広げられ、乾燥機の中へ。約15時間かけて乾燥させます。まんべんなく乾燥されるように、定期的に手で触って乾燥具合を確認し、位置を変えたり、換気窓を開けたりするそうです。午後3時から乾燥を始めたとして、乾燥が完了するのは翌朝の6時。確認のため、夜中も敷地内にあるご自宅から加工場に来られるそうなのですが、「子どもが生まれてからは、寝かしつけの時に自分たちも寝てしまって…。慌てて起きて、様子を見に来るんです(苦笑)」と、岩﨑さんご夫婦。

毎年10月から3月までの大根の収穫時期は、この加工場もフル稼働。この期間に作った切り干し大根は、切り干し大根として出荷するものと、からし巻を作るために使うものを合わせて、約1年で使い切るそうです。

あの…、よく考えたら、すごい短時間じゃないですか?大根が畑から抜かれて、カラッカラの切り干し大根になるまでの時間。収穫した翌朝には切り干し大根になってるんですもんね?

「機械乾燥のメリットですね。天日干しだと、1週間から10日くらいはかかると思うので」

と、修さん。

「天日干しをした方がおいしくなるイメージもあると思うんですが、栄養価などを調べてもそんなに違いはなくて、むしろ、虫が付いたり、カビが生えたりというリスクもないので、衛生面でも機械乾燥の方が安心かな…と」

そもそも大根が旬の冬場、新潟は曇りや雨や雪の日が続くので、天日干し自体が無理なんですよね?

「そうですね。冬場の日照時間が長い地域では、切り干し大根も天日干しで作られているようなんですが、うちは初めから機械乾燥です」

改めて考えると、なかなかないんじゃないでしょうか?言わば「昨日、畑から抜いたばかりの切り干し大根」(笑)。しかも、加工会社さん自らが育てた大根を使っている。新鮮なまま、すぐに切り干し大根にできる。だから、他とは違う!特別おいしい!のでは!?

…と、興奮気味にお伝えすると、

「そうなんですかね~。みんな、うちの切り干し大根がいい、おいしいって言ってくれるんですけど、なんでなんですかね…?」

と、おふたりとも謙虚(笑)。素敵です。

岩﨑食品さんの始まりは、修さんのおばあさま。代々この地で農業を営んでいた岩﨑家。ある時、地域の農家グループで「旧巻町の特産品をつくるプロジェクト」が立ち上がり、その活動の中で、昔、田植えの時期のご馳走として重宝されていた漬物「からし巻」を作ったことがきっかけでした。周りからの勧めがあり、おばあさまが起業して食品加工業を立ち上げました。これが1994(平成6)年のこと。ここから、農業は修さんのおじいさまが代表、食品加工業はおばあさまが責任者として、この2つを営んでいらっしゃいました。

この頃、大学卒業後、東京でさまざまな職業に就きながら「自分探し」をしていた修さん。ある日お父さまから、「うちの農業と加工業を引き継がないか?」と連絡があったといいます。ご両親の年齢を考えての提案でした。お父さまもお母さまも家業は継がず別のお仕事をされており、お兄さまは東京。修さん曰く「しっかりと定職に就いていた兄よりも、フラフラしていた僕が適任だと思ったんでしょうね(笑)」と。

お父さまからの連絡を受けて、「ちょうど東京での暮らし、仕事、経験も一段落しそうだし、やってもいいかな」と、軽い気持ちで2011(平成23)年に帰郷。ちなみに修さんは、それまで家業の農業や食品加工業に興味を持ったことはなく、「じぃちゃんばぁちゃんがやってるなー」くらいだったそう。そのため、この後にその全容と実態を知り、さらに波乱万丈の事業継承が待っているなど、この時の修さんには知る由もないのでありました。

「孫が跡を継ぎに帰ってきた!」と、おじいさま・おばあさまはさぞかしお喜びだったでしょうね~。

「いや、そんなことはなかったですね。無反応でした(笑)」

と修さん。

えぇ!?

「両親は喜んでくれたんですけど、肝心の祖父母は、ほんと、無反応でしたね(笑)。今思うと、心配だったんだと思います。特に祖父は頑固な部分もあったので、“やれるわけがない”とも思ってたでしょうね。今まで興味もなかった僕が、農業や加工業をやるなんて。だから、すごかったですよ、じぃちゃんとのけんかが。毎日けんかしてました(苦笑)」

修さんが就農を決意するも、おじいさまからは教えてもらえず、仕方がないので農業学校へ通ったり、地域の農家の先輩方に教えを乞うたりされたとのこと。そんな修さんの姿を見て、おじいさまは徐々に何も言わなくなったそうです。でも、喧嘩は続いた。

「事業継承に関しても、なかなか分かってもらえなくて…。何度も話し合いを重ねたんですけどね。最後も“分かりあえた”というよりも、“じぃちゃんが折れた”んだと思います」

事業継承は2019(平成31・令和1)年。

修さんが帰郷されて、8年が経った頃。

「帰ってきて、実態を知って、“このままじゃダメだ”と思ったんです。このやり方のまま続けていくことはできないと思って、いろんなものを整理して、栽培品種も絞って、効率化を図って…を徐々にやっていきました。じぃちゃんは、そういうところも気に食わなかったんだと思います。でも、まずは、今までずっと一緒に働いてきてくれた従業員の皆さんの生活を守るため、なんとかしなきゃいけない、と思って…。ほんと、みんないい人なので…」

おじいさまは2024(令和6)年の春に他界。

最後の最後まで「継いでくれて良かった」とは言わなかったそうですが、「ばあちゃんは最近になって他の人にそう言ってくれているみたいだから、じぃちゃんも、たぶんどこかでは言ってたんじゃないかな(笑)」とのこと。

ハッ!

そう言えば、博子さん!

博子さんは?この波乱万丈の事業継承に、どの時点で巻き込まれたんですか?(笑)

「私も東京にいたんですけど、2012(平成24)年に故郷の新潟に戻ってきていて、友人の紹介で夫に出会い、2018(平成30)年に結婚しました。結婚前から事業継承のことは聞いていたので、結婚後は嫁として、けんかの仲裁に入ってましたね」

と笑う博子さん。

元々は、スポーツトレーナーの勉強をされていた博子さん。ご自身曰く「私には特に強いこだわりもなくて、ただ、“頑張る人を支えたい”と思う気持ちがあったからできたのかも」と。ほんと、その通りだと思います。「この先、事業継承を上手く進めるために」と、おじいさま・おばあさまとの同居を提案されたのも、博子さんとのこと。なかなかできないことだと思います。

波乱万丈の事業継承を終え、岩﨑家農家の6代目、岩﨑食品代表の2代目となった修さん。これまでを振り返って…

「自分探しをしていた自分がたどり着いた場がここですが、特に“これが自分がしたかったことだ!”と、ピンと来ているわけでは正直ないです。ただ、自分でやりたいと思ったことを自分でできる点、自分で改善点を見つけて改善していける点は、性に合っていると思います。これからは徐々に、有機栽培もやっていきたくて、今、勉強中です」

一方、博子さんは…

「正直、大変なことが多くて、辞めたいと思ったことも何度もあるのですが、結局続けている。特にからし巻は、今ここで自分たちが作るのを辞めてしまったら、たぶんここで消えてしまう。もう今は残っていない、この辺りの地域の食文化を知るたびに、残したい思いが強くなっています。…なんとなく、やればやるほど、残したい、大切にしたい、という思いが強くなってきたように思います」

この「やればやるほど」のくだりで、隣に座る修さんが静かに深くうなずかれていて、印象的でした。ご自身もそう思われているのはもちろん、人生のパートナーとなってくれた博子さんの口からこのような言葉が出てくることに、うれしさを噛みしめているようにも見えてホッコリ。

最後に、個人的に気になっていたことをお尋ねしました。

岩﨑食品さん、SNSでご自身の畑のことを「CAPE ROCK FARM(ケープ・ロック・ファーム)と呼ばれているのですが、その理由は…?

「自分たちが事業継承をして、新しく従業員を雇おうと思った時に、ちゃんと“ここで働きたい!”と思ってもらえるようにしたいな、と思ったんです。だから、どうせなら、おしゃれな会社にしていきたいと思って、こう呼ぶことにしました」

あれ?FARMは「畑」で分かるけど、CAPE ROCKはなんだろう?ロック好きとか?

「岩と﨑ですね。ROCKとCAPE、岩﨑を逆にしたんです。元々は僕らの結婚パーティーを“CAPE ROCK Fesitival”と友人が名付けてくれて、それをそのまま使ってます(笑)」

岩﨑を逆にしてCAPE ROCK!

なるほど!スッキリしました!(笑)

私たちナチュレ片山も、岩﨑食品さんのこと、岩﨑食品さんのおいしい切り干し大根をもっと多くの方に知っていただけるよう、頑張ります! 応援しています!

(2024.11.21取材)

ナチュレ片山 本店